龍野城下町の旧町人地(龍野五町)

町割りの形成

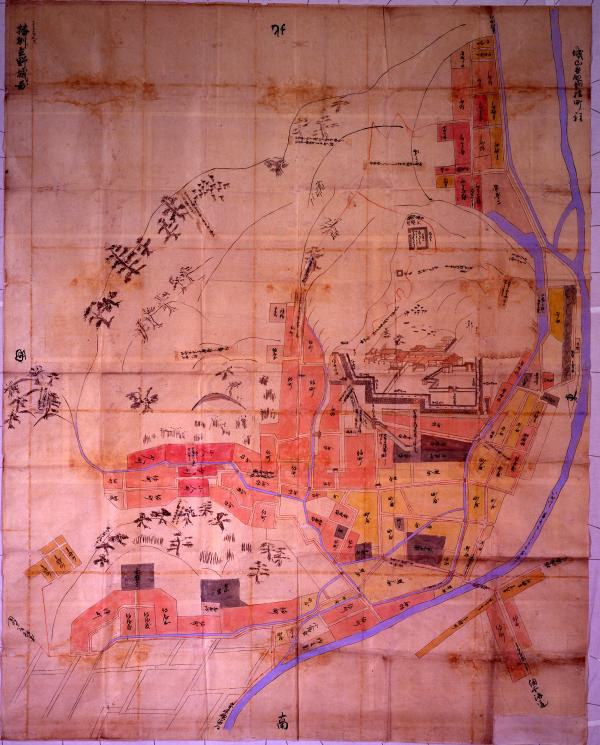

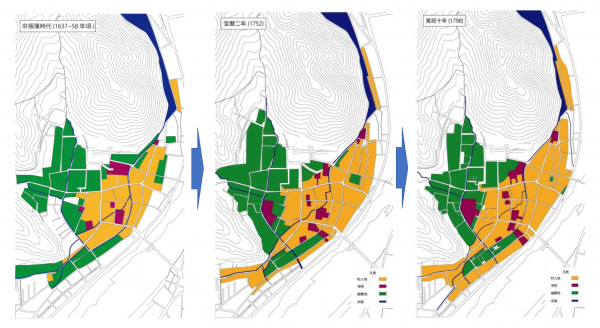

城下町を示す最も古い絵図とされる「播州立野城図」は、京極時代(1637~58年)の龍野城周辺を描いた図で、既に城下町の原型が確かめられます。

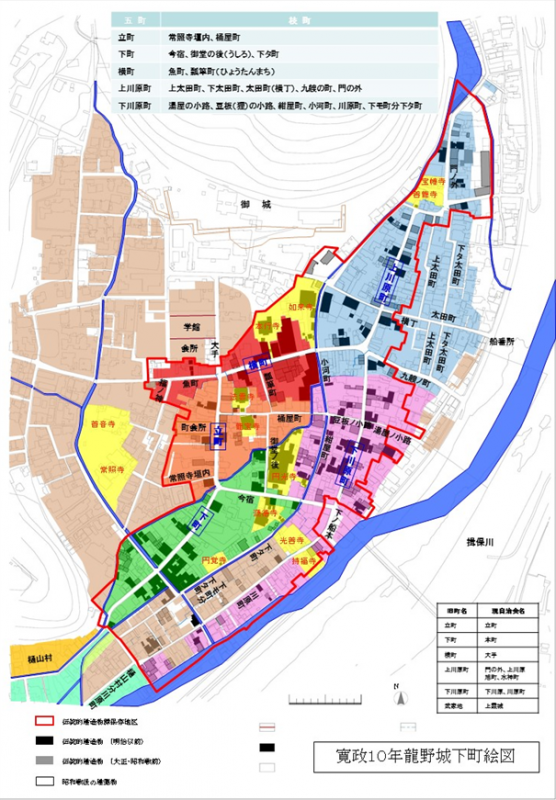

「龍野絵図」では、武家地と町人地が色分けされており、侍屋敷は1軒ごとに区画をして当主の名を記していますが、町家について赤く塗った中に「町」と書かれています。山麓の平城に近い南西側の十文字川扇状地が侍町(武家地)、南側沖積低地が町家(町人地)となって、主な通りや水路といった町割りが早くから形成されています。また、宿場町形態の東西一本の今宿筋から始まって、面として広がりをみせるように町人地が発達し、「龍野五町」といわれた上川原、下川原、横町(現在の大手)、立町、下町(現在の本町)が確認できます。

町割りの変遷

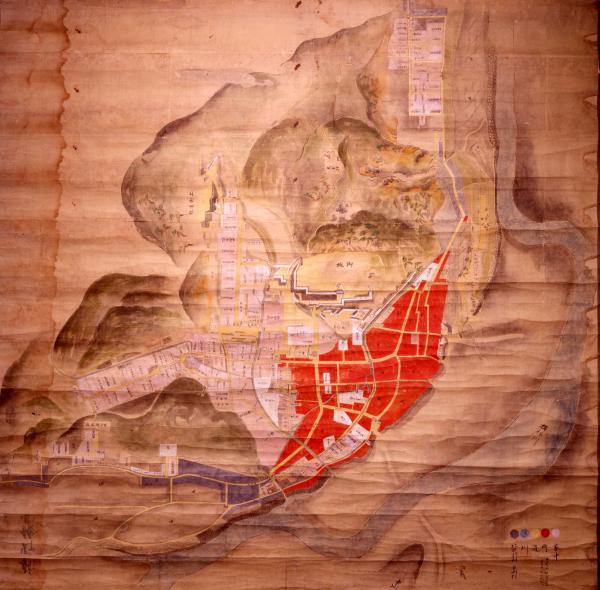

最も詳細で最大の絵図である「龍野惣絵図」では、さらなる町人地の拡大が確認できます。龍野五町の北側は畑地であった土地が宅地に、南側ではかつて武家地であった土地が一部を残して町人地へと変化し、揖保川の自然堤防の上にも町人地が広がっていることが分かります。

龍野五町の成立

寛永7年(1630年)の町地子算用帳には、すでに五町で地子を分担していたことや地子高、各町の年寄名などの記録が見られます。上川原、下川原、横町(現在の大手)、立町、下町(現在の本町)の五町が成立していたことが分かります。

また、町場の発展とともに次のような枝町が形成されました。

地割りの残存状況

寛政10年の「龍野惣絵図」には、城下町全体における各敷地の間口幅や奥行の寸法が記載されており、屋敷については所有者の氏名と敷地の坪が書かれ、町家についても住人や借家の家持人、借家人の名が記されています。

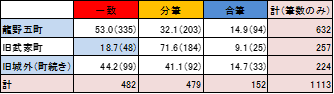

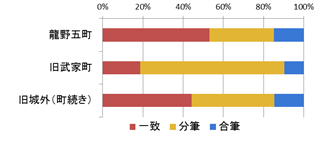

この絵図と現在の基本地形図の間口幅を比較した結果、龍野五町では53%を超える宅地が寛政期の開口幅を維持しているのに対して、旧武家地においては分筆された宅地が約72%に達し、寛政期と一致する宅地は19%に満たないことが分かりました。

更新日:2025年03月31日