室津海駅館・室津民俗館常設展示のご案内

室津海駅館

展示テーマは、「廻船」、「参勤交代」、「江戸参府」、「朝鮮通信使」の四つに大別しています。

室津が海を通してどのように外部世界とつながっていたかを展示しています。

展示室1 「廻船」

瀬戸内海は、日本の海運発展の中心地です。その東部に位置する室津は、古くから海上交通の要地で、すでに中世には、「室の船頭」による商品輸送がさかんでした。江戸時代になると西回り航路の発達により、室津の廻船問屋の活動は北海道にまで及びました。ここでは、嶋屋を中心に室津の廻船について紹介しています。

羽鰊(はにしん)

展示室2 「参勤交代」

1635(寛永12)年に参勤交代が制度化されて、九州・四国・中国地方の西国大名は、瀬戸内海を船で渡り江戸に向かいました。参勤コースにあたる室津は、単なる寄港地ではなく、多くの大名の上陸あるいは乗船地点でした。最多時には6軒の本陣を構え、海の宿駅として大いに栄えました。

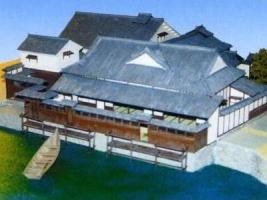

本陣肥後屋 模型

本陣肥後屋 関札

本陣薩摩屋における大名の献立(複製)

(御上御献立・御次御献立)

展示室3 「江戸参府」

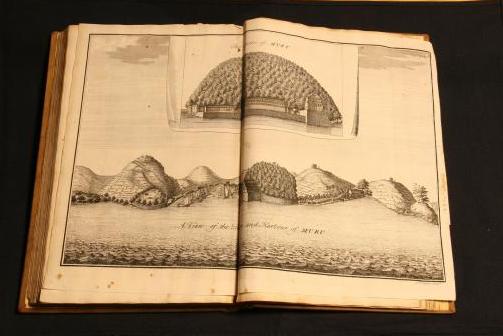

オランダは、江戸時代、長崎の出島で通商を許されていました。オランダ商館長は、通商免許のお礼として、毎年、江戸の将軍に拝礼し御土産物を献上しました。これを江戸参府といいました。旅行は厳しい監視のもとに行われましたが、オランダ人にとっては日本をじかに観察するよい機会でもありました。オランダ人の見た室津の資料を展示しています。

ケンペル「日本誌」

展示室4「朝鮮通信使」

朝鮮通信使は、朝鮮国王の親書を日本の将軍に持参した使節団です。使節団一行は、正・副使を中心に500人前後で、海上では大船団を組み、陸上では大行列を作って江戸への旅をしました。その際、海駅室津には必ず寄港しました。当時の室津での応接の様子を展示しています。

朝鮮通信使饗応料理(複製)

室津民俗館

江戸時代の古地図、「魚屋」関係の資料、小五月祭りの資料、革細工や、漁業関係の資料などを展示しています。

一本釣り和船

御殿雛

更新日:2025年03月31日