歴史文化資料館常設展示のご案内

「龍野の歴史」をテーマに、たつの市域及び揖保川流域の町々の原始古代から近世までの歴史の流れを、5つのコーナーに分け、時代順に紹介しています。

- 特別展開催中はご覧になれません。(企画展等の場合も展示替えのため、一部の資料はご覧になれない場合があります。)

- 資料保存の観点から展示資料を適宜変更しており、一部の資料はご覧になれない場合があります。

1.原始古代の龍野

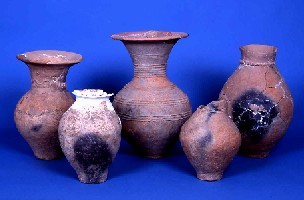

揖保川流域の石器時代、人々が定住生活を始めた縄文時代、稲作を中心とした弥生時代、数多くの古墳に葬られた首長など、生活や権力の移り変わりを、遺跡や出土遺物で紹介しています。

門前遺跡出土弥生土器

西宮山古墳出土飾付壺写真

長尾タイ山古墳出土馬型埴輪

2.古代の山陽道

6世紀の西宮山古墳、7世紀からの小神、中井、中垣内、小犬丸廃寺など郡内有力勢力の存在、そこを山陽道が通り、布勢に駅家が置かれました。条里制も整い播磨国最大の郡として繁栄します。また、人々の間にさまざまな信仰も盛んになったようすを展示しています。

奥村廃寺出土瓦(7世紀後半)

布勢駅家出土墨書土器(8世紀)〔布勢井邊家〕

日本一小さな弥勒菩薩像

(7世紀中頃) 円覚寺蔵

3.中世の筑紫大道

都と博多を結ぶ筑紫大道は、軍事目的で整備されましたが、都の文化、宋の文化の流入伝来に役立ちました。この道に沿う荘園の生活、宋文化伝来のありさま、経筒にこめる当時の人々の願いと戦乱の社会のようすを展示しています。

山吹山経塚出土経筒(小宅神社蔵)

十二間筋兜

4.龍野城主と城下町

赤松村秀を初代城主とする代々の城主、脇坂氏200年に及ぶ治世の間の城、藩領、城下町の変遷、醤油業など産業と商業の発達によって、町人の教育、文芸活動も盛んになっていった城下町と町人の生活のようすを展示しています。

脇坂安治が賤ヶ嶽で使用の

十文字槍

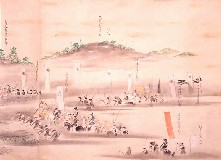

関ヶ原合戦絵巻

徳川家から拝領したと伝わる

茶糸威革包二枚胴具足

布袋・菖蒲蒔絵胴具足

伊予札縹糸下散紅威胴丸具足

輪違紋入鞍橋

5.近世の街道と揖保川

村での素麺づくり、揖保川の高瀬舟による水運と川漁、街道の宿や村の絵図、生活用具で村人たちのくらしの一端を紹介しています。また、当時唯一の楽しみであった祭りのありさまを祭礼絵馬や獅子舞の模型などで展示しています。

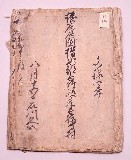

太閤検地帳

梛八幡神社獅子舞

野田焼

この記事に関するお問い合わせ先

〒679-4179 兵庫県たつの市龍野町上霞城128-3

電話番号:0791-63-0907

ファックス:0791-63-0998

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年03月31日