相撲資料

相撲資料収集家の勝部修和氏が収集した、江戸時代からの番付、錦絵、巡業ポスター、相撲グッズ、大正時代からの相撲雑誌など7,000点余りの資料が寄贈されました。

一般公開はしておりません。

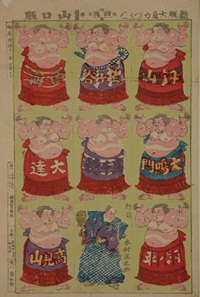

浮世絵・刷物

江戸時代中期以降、庶民の人気を集めた花魁、芝居役者、相撲取りを題材に取り上げた浮世絵が刷られ、ブロマイドとして人気を集め、一人立、取組、相撲興業など様々な相撲絵が刷られた。

勧進大相撲取組之図一曜斎国輝

新版 大角力づくし(明治18年)

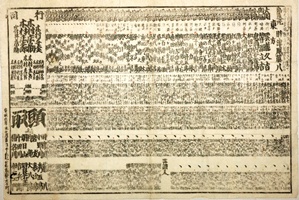

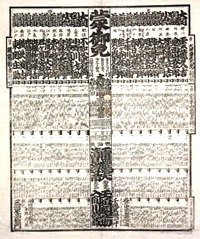

番付

江戸時代の番付は、「東之方」「西之方」と紙が2枚に分かれていたが、江戸相撲では宝暦7(1757)年より1枚に東西を書き込んだ現在と同じ番付に替わった。大阪では明治初めの一時期を除き、明治10(1877)年まで2枚番付が使われた。

番付表(東西2枚組のうち東)(安政6年11月)

番付表(文久2年11月)

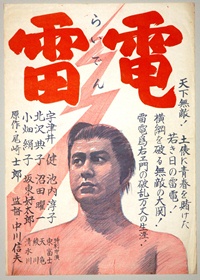

映画ポスター・商品ポスター

18世紀末頃から江戸・大坂・京都を中心とした相撲は、将軍、大名から庶民まで幅広く熱狂する見世物になり、明治初期の衰退期を除くと近年まで相撲人気は続いている。映画、商品広告といった相撲や力士を扱った関連商品など、相撲人気を示す多くの品々が作られた。

映画「土俵の鬼」ポスター(昭和31年)

映画「雷電」ポスター(昭和34年)

日本酒「梅ヶ谷」広告

写真

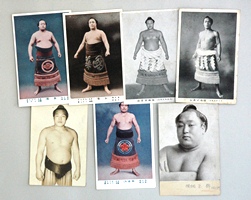

明治以降、写真が普及すると、浮世絵に替わって力士たちの姿を伝えるブロマイドが多量に発行されるようになり、更には絵ハガキ、角メンコ、近年のカードゲームなどにも力士の姿が取り入れられた。

東京人気力士絵葉書(大正14年)

力士像絵はがき(大正・昭和)

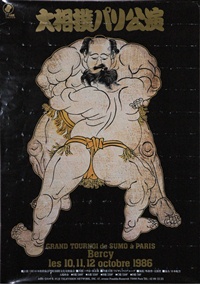

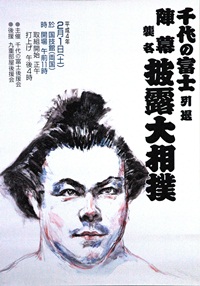

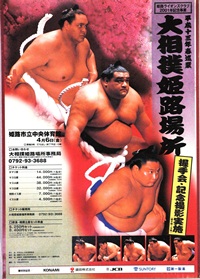

巡業ポスター・引退ポスター

大相撲パリ公演ポスター(昭和61年)

千代の富士引退陣幕襲名披露大相撲ポスター(平成13年)

大相撲姫路場所(平成4年)

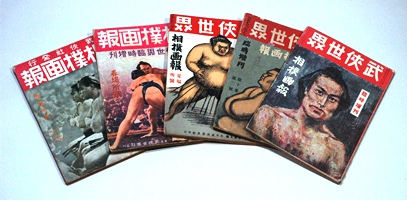

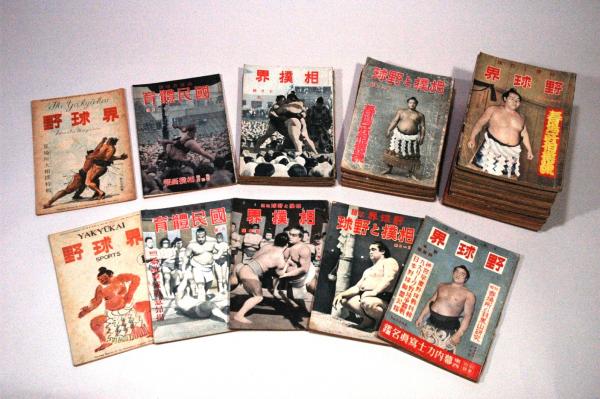

相撲雑誌

武侠世界・相撲画報(大正9~13年)

時代に翻弄(ほんろう)される雑誌名

相撲と野球・相撲界・國民體育・野球界(昭和15~21年)

相撲のおもちゃ

相撲が庶民の人気を集めると、様々なおもちゃにも力士たちの姿が取り入れられていった。力士を扱った錦絵やおもちゃ絵、紙メンコ、抜取相撲メンコ、ベイゴマ、紙相撲と、相撲は、子供たちの遊びの世界にも人気を誇るテーマであった。

丸型めんこ(明治時代)

人型めんこ・抜取親子相撲面子シート

・抜取相撲面子シート(明治~昭和20年代)

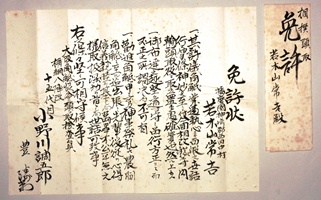

関連資料

相撲頭取免許状(小野川調五郎から若木山宛)(明治35年)

この記事に関するお問い合わせ先

〒679-4179 兵庫県たつの市龍野町上霞城128-3

電話番号:0791-63-0907

ファックス:0791-63-0998

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年03月31日