水の戦い

1 揖保川町をおそった水害

揖保川は昔から、何度も大きな水害をうけてきました。水害から人々を守るために、どのような人たちがどのように力をつくしたのか、石碑などをもとに調べてみましょう。

四方山にかこまれ、清(きよ)い揖保川の水にうるおされ、しかも肥沃(ひよく)な土地に恵まれたこの河内谷で、私たちが子どものころから聞かされてきたことは、2~3年ごとに、きまってやって来る宿命のような水害の話であります。

古い記録(きろく)によれば、天明(てんめい=江戸時代)6年8月の大洪水(だいこうずい)。寛政(かんせい=江戸時代)元年5月末の揖保川の大洪水。寛政8年の大出水(だいしゅっすい)。近くは明治(めいじ)15年、23年、25年と連続的(れんぞくてき)におそった大豪雨(だいごうう)により揖保川は大氾濫(だいはんらん)して、袋尻(ふくろじり)・市場の堤防(ていぼう)は決壊(けっかい)して、流れ出た水は河内全村(こうちぜんそん)をのみこんだという。

明治25年7月23日、この日、揖保川の堤防は決壊し、逆流(ぎゃくりゅう)は市場・袋尻・浦部(うらべ)の人家をのみこみ、金剛山(こんごうさん)・馬場(うまば)におしよせて、河内全村は10日間以上よごれた水の海となってしまった。

昭和16年8月15日、超大型(ちょうおおがた)の夏台風が近畿地方各地(きんきちほうかくち)であれくるった。河内村では、揖保川の堤防(ていぼう)が決壊してよごれた水がおしよせ、現在のJA付近でも道路のそばにある石垣(いしがき)まで水没(すいぼつ)した。この水は10日以上もひかず、稲(いね)はほとんど枯れて(かれて)しまった。

<揖保川町史より>

大洪水の様子(浦部)

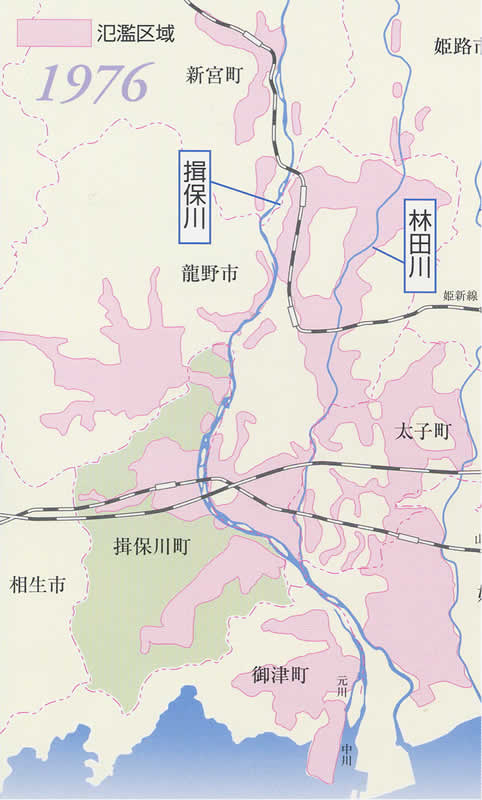

1976年(昭和51年)に河内地区をおそった水害では、総額16億2500万円の被害がでました。

更新日:2025年08月13日