龍野地区の旧町名表示板を作成しました

龍野地区内の散策をより楽しんでいただくため、地区内の旧町名を紹介する表示板を龍野町並み保存会が作製しました。

路地ごとの旧町名の由来や、当時のエピソード等を知ることで新しい視点で町並みを楽しむことが出来ますので、散策の際はぜひご覧ください。

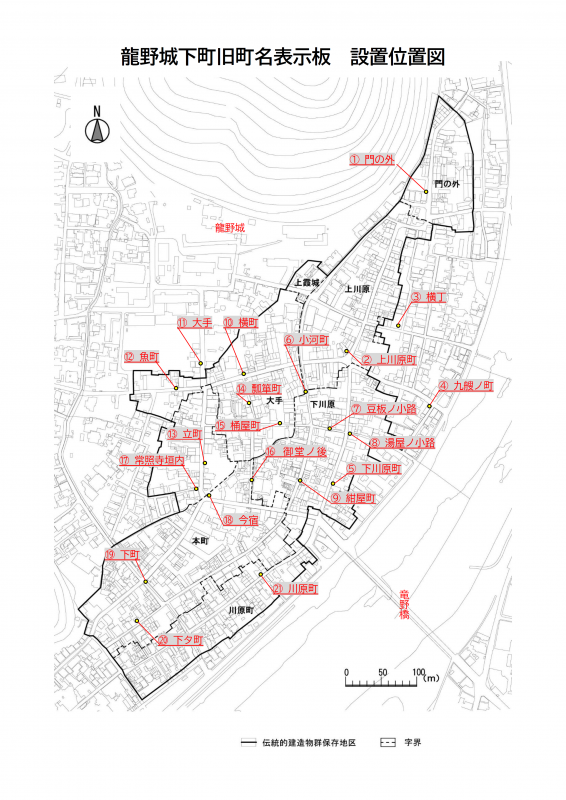

旧町名表示板分布マップ

各町名の説明文

| 番号 | 旧町名 | 説明文 |

|---|---|---|

| 1 |

門の外 |

多くの染物屋が店を構え、馬繋ぎ場があったまち。かつて上川原町との境に門があり、その外側の地区であることが名前の由来と言われています。 |

| 2 |

上川原町 |

様々な店が軒を連ねていたまち。通りから見える醤油醸造所の煙突はランドマークです。昭和初期には日用品店、旅館、呉服屋などが建ち並んでいました。 |

| 3 |

横丁 |

通学路と歓楽街の二つの顔を持つまち。朝は学生の通学路として、夜は日用品店、銭湯、料理屋など庶民的な歓楽街としてにぎわっていました。 |

| 4 |

九艘ノ町 |

年貢米などを運ぶ九艘の高瀬舟の発着場所だったまち。「九艘(きゅうそう)のまち」がいつしか縮んで「くそのちょう」と呼ばれるようになったことが名前の由来と言われています。 |

| 5 |

下川原町 |

多くの人が訪れるにぎわいの中心だったまち。江戸初期は酒造業、江戸中期以降は醤油醸造業、明治以降は日用品の商店街へと姿を変えました。 |

| 6 |

小河町 |

小川(浦川)沿いにあったまち。江戸時代以降に「小川町」に表記が変わったようです。昭和初期には菓子店、日用品店などが建ち並んでいました。 |

| 7 |

豆板ノ小路 |

桶屋町と湯屋ノ小路の間のまち。名前の由来は不明ですが、一説によると「豆狸(まめだぬき)ノ小路」がいつしか変化したと言われています。 |

| 8 |

湯屋ノ小路 |

揖保川に向かう通りで、藩の年貢米を貯蔵する蔵があったまち。かつて湯屋(公衆浴場)があったことが名前の由来と言われています。 |

| 9 |

紺屋町 |

紺屋(染物を生業としていた者)が集まっていたと言われているまち。今は暗渠になった水路で、染め上げた布を洗っていたという話が残っています。 |

| 10 |

横町 |

城下町の経済の中心だったまち。かつては、金融機関や醤油組合の事務所などが集まっていました。現在は、醸造関係の登録有形文化財があり、醸造町の風情が残っています。 横町の説明音声(音声ファイル:78.3KB) |

| 11 |

大手 |

龍野城の大手門近くのまち。江戸時代に描かれた龍野惣絵図によると、龍野城の大手門、御番所、お堀があったことが分かっています。 |

| 12 |

魚町 |

料理屋、お茶屋、芸子置屋などが集まっていたまち。昭和初期には、複数の芸子置屋が連なっており、龍野の花柳界としてにぎわっていました。 |

| 13 |

立町 |

江戸時代には両替業を営む商家や町会所(集会所)があったまち。明治以降は旧龍野市の役場や銀行があり、行政の中心でした。 |

| 14 |

瓢箪町 |

横町と桶屋町の間にあったまち。名前の由来は不明ですが、日本各地にある瓢箪町と同じように、瓢箪職人や酒造業者が集まっていたのかもしれません。 |

| 15 |

桶屋町 |

酒や醤油の樽を製造する桶屋が住んでいたと言われているまち。龍野城下町では、現在まで続く醸造業などの産業が発展しました。 |

| 16 |

御堂ノ後 |

寺院裏通りの風情を醸し出しているまち。現在も道の東西に寺院の白壁が延びており、町家と合わさって落ち着いた町並み景観を生み出しています。 |

| 17 |

常照寺垣内 |

常照寺の垣内(所有地)付近のまち。江戸時代は路地の両脇に民家や土蔵が建ち並び、本堂に続く石段が見えていました。 |

| 18 |

今宿 |

日用品店、医院、郵便局などが建ち並んでいたまち。下町の枝町の一つで、昭和10年代から40年代前半までは、バスが走っていた幹線道路でした。 |

| 19 |

下町 |

戦前は多くの買い物客でにぎわっていたまち。醤油屋などが建ち並んでいた面影が今も残っています。昔も今も学生が通学路として利用しています。 |

| 20 |

下タ町 |

町家と寺院が建ち並ぶまち。下川原町の枝町の一つで、昭和時代には、個人商店や銭湯などがあり、下町風情が漂っていました。 |

| 21 |

川原町 |

町家と儒学者の居宅などが点在していたまち。昭和初期には、郵便と電話を扱う郵便局や呉服屋などが建ち並び、活気がありました。 |

更新日:2025年03月31日