生活支援体制整備事業について

生活支援体制整備事業について

高齢化の進展に伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯が増加する中で、医療や介護サービス以外にも在宅生活を継続するための日常的な生活支援を必要とする方も増加しており、行政サービスのみならず、民間企業、NPO法人、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、協同組合などの多様な事業主体による支援体制を構築することが必要です。

このため、たつの市では、介護保険法に基づく生活支援体制整備事業として、地域資源の把握・ネットワーク化や地域資源・サービス開発等のコーディネート機能を担う「生活支援コーディネーター」を配置するとともに、多様な事業主体が参画する「協議体」を設置することにより、情報共有と連携強化を進めながら住民主体の通いの場や助け合い活動等の生活支援・介護予防サービスの充実や高齢者の社会参加を進めています。

協議体とは

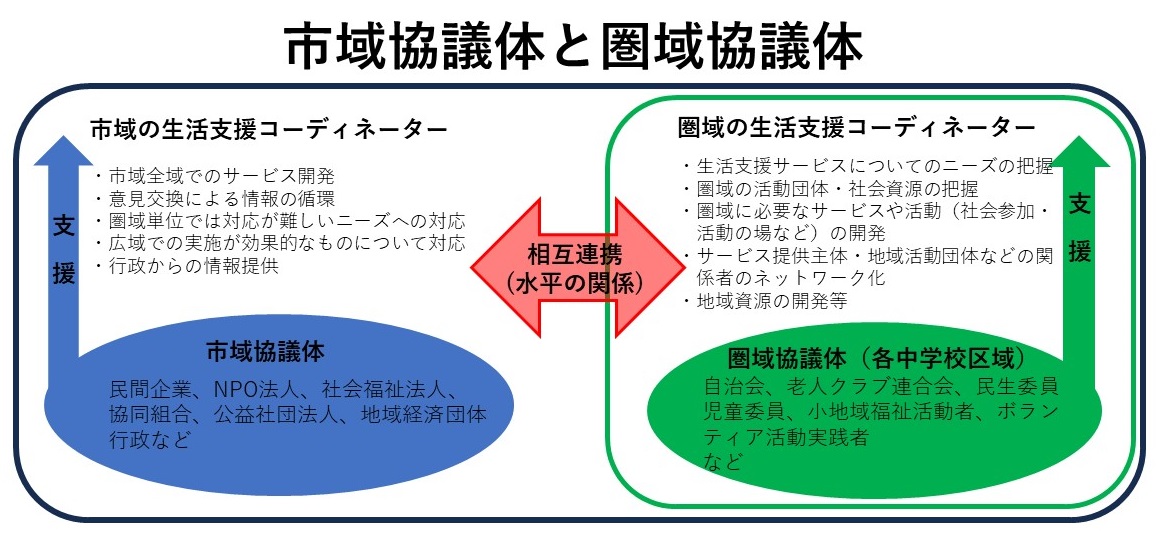

協議体は、生活支援コーディネーターが行うコーディネート業務を支援し、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進するために設けられています。

協議体の設置単位は、市町村区域を単位とする市域協議体と、日常生活圏域を単位とする圏域協議体があり、たつの市では日常生活圏域を中学校区域としています。

いずれの協議会においても、定期的な情報の共有や連携の強化、課題解決のための取組の検討などを目的とした話し合いの場として、運営しています。

市域協議体の構成員

市域協議体の構成員は、生活支援コーディネーター、民間企業・NPO法人・社会福祉法人・協同組合・公益社団法人・地域経済団体などの地域福祉に理解と関心のある団体又は事業所等の職員、行政職員で構成されています。

圏域協議体の構成員

圏域協議体の構成員は、自治会・老人クラブ連合会・民生委員児童委員・小地域福祉活動者・ボランティア活動実践者などで構成され、圏域協議体の運営は、たつの市が社会福祉協議会に委託しています。

生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の役割

生活支援コーディネーターとは、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくための調整役を担う人です。

関係者間での情報共有を通じたネットワークの構築、地域に不足するサービスの創出などの資源開発、地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチングなどを行います。

市域の生活支援コーディネーター

市域の生活支援コーディネーターは、元気な高齢者はもちろん、支援や介護が必要になっても自分らしく地域の中で暮らし続けられ、社会参加ができる地域づくりを進めていくために、圏域の生活支援コーディネーターを支援するとともに、圏域単位では対応が難しいニーズへの対応や、広域での実施が効果的なものについて対応していく役割を担います。

圏域の生活支援コーディネーター

圏域の生活支援コーディネーターは、元気な高齢者はもちろん、支援や介護が必要になっても自分らしく地域の中で暮らし続けられ、社会参加ができる地域づくりを進めていくために、圏域において地域資源やニーズの把握、サービス提供主体・地域活動団体などの関係者のネットワーク化や地域資源の開発などの役割を担います。

市域と圏域の連携

更新日:2025年03月31日