ホーム > 観光案内 歴史を見る

ここから本文です。

最終更新日:2020年8月7日

観光案内 歴史を見る

国の重要伝統的建造物群保存地区 龍野の町並み

龍野藩五万三千石の城下町である、たつの市龍野伝統的建造物群保存地区(龍野伝建地区)が、令和元年12月、国の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)に選定されました。

重伝建地区は、江戸時代から昭和戦前期までに建てられた建物が今なお残されており、白壁や町家造りの建物が多く残る町並みで、「播磨の小京都」とも呼ばれています。

如来寺周辺

寺院、浦川(うらかわ)、醤油蔵(しょうゆぐら)などがあり、城下町龍野の情緒が残っています。如来寺境内(にょらいじけいだい)には、露風の歌碑(かひ)と筆塚(ふでづか)があります。

日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~」

たつの市室津地区が北前船寄港地・船主集落として、令和元年5月20日「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間―北前船寄港地・船主集落―」として、文化庁によって認定されました。

たつの市は全国45の自治体とともに、日本遺産(※北前船)認定自治体に加わっています。

※北前船とは…江戸時代中頃から明治時代にかけて、大阪と北海道・東北を日本海側を経由して結ぶ航路で物資を運んだ商船。

【構成文化財】

- 室津の町並み(北前船で栄えた当時の様子を伝える町並み)

- 室津海駅館(北前船で財をなした廻船問屋三木半四郎(嶋屋)の住宅)

- 石仏(見性寺に三木半四郎が奉納した西国三十三所霊場の石仏)

- もやい石(室津に入港した北前船が係留するときに船のもやいを繋いだ石)

- 日和山(北前船の船乗りたちが、出港前に日和を見た場所)

旧脇坂屋敷周辺

旧脇坂屋敷(わきざかやしき)付近には白壁の土塀があり、静かな落ち着いた「城下町龍野」のイメージが今も残っています。

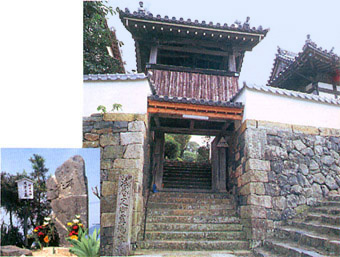

龍野城

鶏籠山(けいろうさん)の山城と山麓の平山城とのニ期に分かれます。山城は約500年前赤松村秀(あかまつむらひで)によって築かれ、現在の平山城は寛文(かんぶん)12年に信州飯田から脇坂安政公(わきざかやすまさこう)が移って築城したとされています。心のふるさと龍野の象徴として、本丸御殿(ほんまるごてん)、白亜(はくあ)の城壁、多聞櫓(たもんやぐら)、埋門(うづみもん)、隅櫓(すみやぐら)などを復元しています。

聚遠亭(しゅうえんてい)

その昔、ここからの眺望絶佳をたたえて「聚遠の門(しゅうえんのもん)」と呼ばれ、いつの頃からか 聚遠亭( しゅうえんてい )と名づけられました。 心字池(しんじいけ)の上にある茶室は、庭園、池、杉垣根などと調和した書院造りを模した数奇屋風(すきやふう)の建築です。

野見宿禰神社(のみのすくねじんじゃ)

相撲の元祖、野見宿禰(のみのすくね)が故郷の出雲( いずも )に帰る途中この地で病死し、出雲から多くの人々が来て川からリレー式に石を運び墓を築いたとされています。「野に立つ人」「立野」が、いつしか「龍野」になったそうです。

養久山古墳墓群(やくやまこふんぼぐん)

弥生時代から古墳時代初頭(3世紀末~4世紀初)にかかる墳丘墓(ふんきゅうぼ)や古墳が40数基確認されている古墳群です。弥生時代の墳丘墓(ふんきゅうぼ)が古墳として発達する過程を知ることができる重要な遺跡として考古学上注目を集めてきました。写真1号墳は、全長32mの前方後円墳で、四獣鏡や鉄剣などが出土しており、県指定文化財になっています。

宝積禅寺(ほうしゃくぜんじ)

|

|

奈良時代の天平(てんぴょう)年間に行基菩薩(ぎょうきぼさつ)が開基したといわれています。本尊の十一面観世音菩薩は、樟(くすのき)の一本造りで行基作と伝えられています。また山門前の放生池(ほうしょういけ)にかけられた石橋は江戸時代前期に造られたものと思われ、大変貴重なものです。

姥塚古墳(うばづかこふん)

馬立(うまだて)の山麓には、大小約40基の横穴式石室古墳があります。なかでも姥塚古墳(うばづかこふん)はきゅうりゅう型の珍しいもので、この形式の古墳は百済(くだら)(韓国)様式のものといわれています。

新宮宮内遺跡

新宮町新宮・宮内(みやうち)に位置する新宮宮内遺跡(しんぐうみやうちいせき)は、県下を代表する弥生時代の集落遺跡として昭和57年に国史跡の指定を受けています。大規模な溝や弥生時代中期における国内最大級の円形周溝墓(えんけいしゅうこうぼ)〔直径約20m〕の一部を確認しました。円形周溝墓のほぼ全容を明らかにするとともに、円形周溝墓周辺の調査も行い、たくさんの住居跡〔円形・方形〕や溝で区画された多数の土壙墓(どこうぼ)を発見しました。土壙墓の中には石鏃(せきぞく)が19本も打ち込まれて亡くなった「弥生戦士の墓」もあり、墓壙内より出土した石鏃(せきぞく)数としては県下最多となります。また、謎の遺物である分銅形土製品(ぶんどうがたどせいひん)が21点出土し、県下では最多の出土数となります。

永富家住宅・秋恵園

永富家は鎌倉時代から続いた旧家で、江戸時代には名字帯刀を許されていた龍野藩内屈指の豪農です。建物には武家屋敷のようなしつらいが施され、書院風の座敷構えをもつ十二間取りの主屋などがあります。江戸時代後期の民家の代表的なものとして、1967年(昭和42)に国の重要文化財に指定されました。また、門前に広がる秋恵園(しゅうけいえん)では、6月に花菖蒲が咲き、訪れる人の目を楽しませてくれます。

|

場所 |

揖保川町新在家337 |

|---|---|

|

電話 |

0791-72-4323 |

|

開館時間 |

10時00分~16時00分 |

|

休館日 |

毎週月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始 |

|

入館料 |

高校生以上300円/中学生250円/小学生200円 |

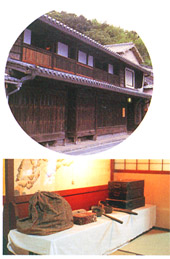

室津民俗館

室津の町並みは、江戸時代参勤交代の制度が行われていたころ最も栄え、当時の面影が今に残っています。海産物問屋の豪商「魚屋(うおや)」の跡で、老朽化した建物の保存を目的として資料館となり、昭和63年3月に県の重要文化財に指定されました。上段の間をもち、室数22・畳数150をこえる豪勢な建物で、脇本陣を兼ねていました。江戸時代、室津が最も栄えていたころの面影をのこす貴重な建物です。

|

場所 |

御津町室津306 |

|---|---|

|

電話 |

079-324-0650 |

|

開館時間 |

9時30分~17時00分(入館16時30分まで) |

|

休館日 |

毎週月曜日(祝日を除く) 休日の翌日(土・日・祝日は除く) 年末年始、毎月末日(ただし、この日が定期休館日にあたるときは、その翌日) |

|

入場料 |

高校生以上200円/小・中学生100円 |

室津海駅館

江戸時代、室津は海の宿駅として繁栄していました。室津海駅館は、当時の商品販売と運送業をかねた買積廻船問屋(かいせきかいせんどんや)で、屋号を嶋屋(しまや)といい、魚屋(うおや)〔現在の室津民俗館〕と並び称された豪商の遺構(いこう)です。嶋屋(しまや)〔三木〕半四郎が江戸時代後期に建てたもので、市の指定文化財になっています。

|

場所 |

御津町室津457 |

|---|---|

|

電話 |

079-324-0595 |

|

開館時間 |

9時30分~17時00分(入館16時30分まで) |

|

休館日 |

毎週月曜日(祝日を除く) 休日の翌日(土・日・祝日は除く) 年末年始、毎月末日(ただし、この日が定期休館日にあたるときは、その翌日) |

|

入館料 |

高校生以上200円/小・中学生100円 |

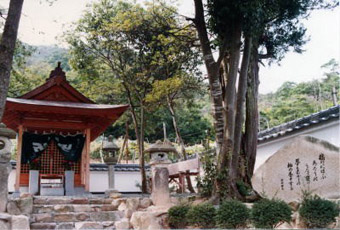

賀茂神社

約800年前、平清盛(たいらのきよもり)が厳島詣(いつくしまもうで)での折、この地に立ち寄り、神前に祈願した際、古びた5・6棟の社殿が立ち並んでいたと「高倉院厳島御幸記(たかくらいんいつくしまごこうき)」に記されています。この社は港に突き出た岬の丘にあり、周囲はうっそうとした森につつまれています。参道には県指定天然記念物のソテツの群生があります。5つの社殿とそれを囲む東西回廊、それに唐門は昭和44年に国指定重要文化財となっています。

浄運寺

浄土宗、本尊(ほんぞん)は阿弥陀如来像、山号(さんごう)を 清凉山(せいりょうさん)といい、法然上人(ほうねんしょうにん)ご霊場(れいじょう)の一つです。承元(じょうげん)元年(1207年)上人が室津から讃岐(さぬき)へ渡る際、舟で漕ぎ出した友君(ともぎみ)〔木曽義仲(きそよしなか)の夫人山吹御前(やまぶきごぜん)〕という遊女が上人の説法を聞き得度し、念仏往生を遂げたと伝えられ、門前には友君の墓があります。また、法然上人像(ほうねんしょうにんぞう)、近松作(ちかまつさく)の恋物語「お夏清十郎(なつせいじゅうろう)」のお夏像(なつぞう)でも知られています。

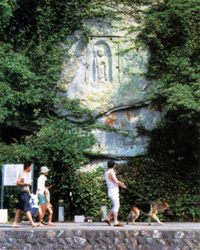

觜崎磨崖仏(はしさきまがいぶつ)

鶴嘴山(つるはしやま)の断崖(だんがい)に彫られた地蔵菩薩像で、昔から「いぼ神さん」と敬われています。南北朝時代の作(文和2<1353>年銘)で、銘のあるものとしては、西播磨では最古のものとなる優れた石仏です。

越部禅尼の墓

平安時代歌人として有名な藤原俊成(ふじわらしゅんぜい)の孫女にあたる俊成卿(しゅんぜいきょう)女が夫と死別して出家剃髪(ていはつ)し俊成の荘園であった越部荘市野保(こしべそういちのほ)に隠棲(いんせい)し、この地で亡くなりました(1254年)。その墓と伝えられる「てんかさん」と呼ばれる祠内には、現在阿弥陀如来の石仏(鎌倉時代)が1体安置されています。

龍野歴史文化資料館

たつの市域の古代から近世までの歴史文化資料を、実物・パネル・模型で紹介しています。

また、常設展示以外に特別展等の催しも行っております。

詳細は、龍野歴史文化資料館ホームページをご確認ください。

|

場所 |

龍野町上霞城128-3 |

|---|---|

|

電話 |

0791-63-0907 |

|

開館時間 |

9時00分~17時00分(入館16時30分まで) |

|

休館日 |

毎週月曜日、祝日の翌日、展示入替期間 月末、年末年始 |

|

入館料 |

大人200円 学生100円 65歳以上100円 |

たつの市立埋蔵文化財センター

市立埋蔵文化財センターは、近くにある国指定史跡「新宮宮内遺跡」(しんぐうみやうちいせき)の紹介施設です。

新宮宮内遺跡をはじめ、市内と近隣市町の原始、古代、中世の歴史文化遺産も紹介しています。

常設展示は観覧無料ですので、お気軽にお立ち寄りください。

詳細は、埋蔵文化財センターホームページをご確認ください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください